プリオン病とは?

プリオン病とは体の中に産生される蛋白質が異常化することで発生する疾患のこと。ウイルスや細菌といった病原性微生物によって引き起こされる感染症と似ていますが全くの別物です。

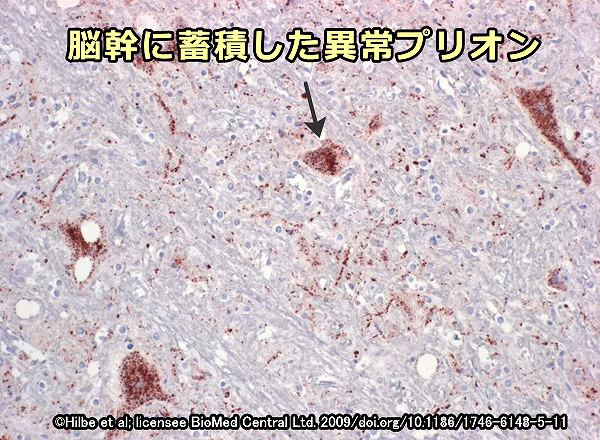

病気を引き起こす「異常プリオン蛋白質」(PrPSc)は、特に脳内で多量に生成される「プリオン蛋白質」(PrP)の立体構造が変化して異常化したものだと考えられています。この異常プリオン蛋白質が体内で生成されたり外部から摂取すると、正常なプリオン蛋白質まで変質し、異常プリオン蛋白質が次から次へと作り出されます。このようにして脳が海綿(スポンジ)状に変性してしまうのが「プリオン病」です。

病気を引き起こす「異常プリオン蛋白質」(PrPSc)は、特に脳内で多量に生成される「プリオン蛋白質」(PrP)の立体構造が変化して異常化したものだと考えられています。この異常プリオン蛋白質が体内で生成されたり外部から摂取すると、正常なプリオン蛋白質まで変質し、異常プリオン蛋白質が次から次へと作り出されます。このようにして脳が海綿(スポンジ)状に変性してしまうのが「プリオン病」です。

プリオン病の種類

プリオン病はさまざまな動物で発症します。「伝達性海綿状脳症」(TSE)とも呼ばれるこの病気は、異常タンパク質の伝達を通じて同一動物種間および異種動物種間に広がる危険性を有しています。哺乳動物で報告されているプリオン病の一覧リストは以下です。カッコ内には最初に症例報告された年を記載してあります。

哺乳動物のプリオン病一覧

- ヒツジスクレイピー(1730年)

- ヒトクールー(1957年) | クロイツフェルト・ヤコブ病(1920年) | 新変異型クロイツフェルト・ヤコブ病(1995年)

- ミンク伝染性ミンク脳症(1965年)

- シカ慢性消耗病(1967年)

- ウシウシ海綿状脳症(1986年)

- ネコネコ海綿状脳症(1990年)

ネコ海綿状脳症(FSE)の登場

1990年、狂牛病(BSE)の猫バージョンであるネコ海綿状脳症(FSE)が英国内で初めて報告されました。病気を予防するための法律が整備された1996年以降は症例数が減りましたが、1997年1月までに76症例、2008年までに合計89症例が確認されています(Monika M Hilbe, 2009)。その他の国でも報告はあるものの、北アイルランド、リヒテンシュタイン、ノルウェー、イタリア、スイスでそれぞれ1症例と、英国に比べるとかなり散発的です。

ネコ海綿状脳症の原因

英国内における大量のネコ海綿状脳症(FSE)を引き起こしたのは、BSEに感染した牛だと考えられています。単純化すると「スクレイピーにかかったヒツジ→脳や脊髄が骨肉粉という形で牛のタンパク源として飼料に混ぜられる→牛が異常プリオンを取り込んでBSEを発症→異常プリオンを大量に含んだ牛の脳や脊髄がレンダリングされ骨肉粉に加工される→骨肉粉がペットフードのタンパク源として混ぜられる→フードを食べた猫が異常プリオンを摂取→脳内で異常タンパクが増えてFSE発症!」となります。

なぜ急にFSEが登場した?

人間が食べるための肉を取り去った後の牛の副産物(脳や脊髄)は古くからペットフードの原料として用いられてきました。ならば古くからネコ海綿状脳症(FSE)の症例も報告されているはずです。しかし最初の報告は1990年で、1975年から1991年までの間における神経疾患171症例を回顧的に調査してもFSEに特徴的な所見は見られなかったといいます。

FSEの急な登場の背景にある事情はおそらく、1970~80年代に入ってレンダリング技術が変化し、加工時の加熱温度がやや下がったことや、有機溶剤の抽出が行われなくなったことだと考えられます。要するにそれまでレンダリングによって不活性化されていた異常プリオンが、新技術の登場とともに不活性化を免れ、そのままフードに残存するようになったということです。

狂牛病の最初の症例が確認された1986年からわずか4年後の1990年になって、猫の海綿状脳症が初めて現れたという時系列がこの仮説を裏付けています。

FSEの急な登場の背景にある事情はおそらく、1970~80年代に入ってレンダリング技術が変化し、加工時の加熱温度がやや下がったことや、有機溶剤の抽出が行われなくなったことだと考えられます。要するにそれまでレンダリングによって不活性化されていた異常プリオンが、新技術の登場とともに不活性化を免れ、そのままフードに残存するようになったということです。

狂牛病の最初の症例が確認された1986年からわずか4年後の1990年になって、猫の海綿状脳症が初めて現れたという時系列がこの仮説を裏付けています。

ネコ海綿状脳症の症状

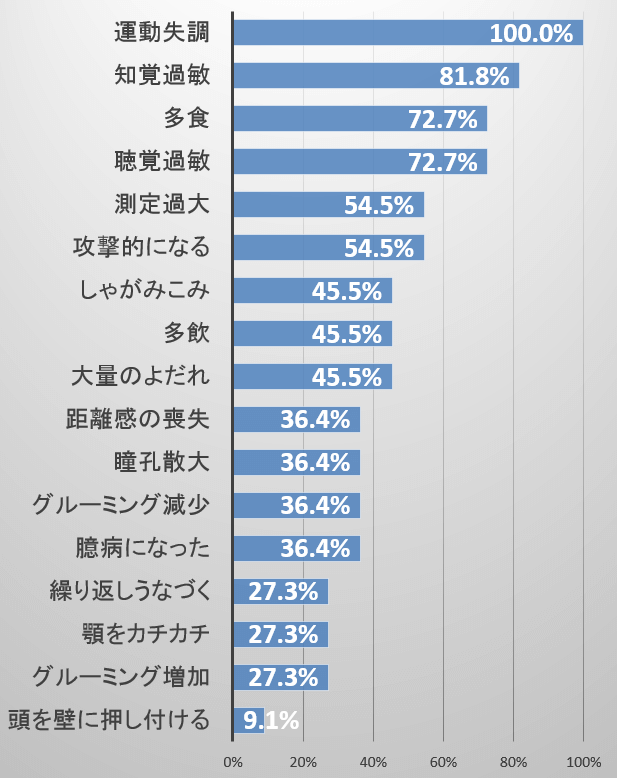

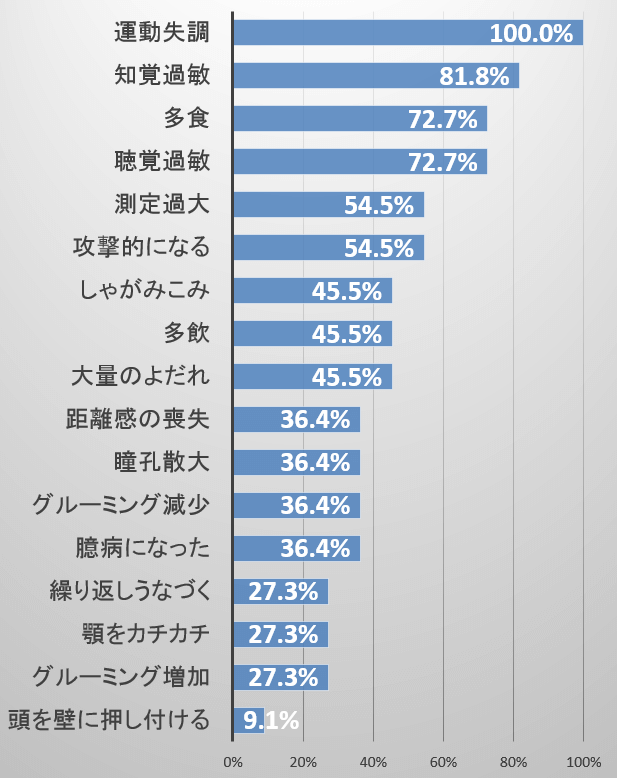

1991年、英国内でネコ海綿状脳症(FSE)の発症が確認された11の症例を元に疾患に関する簡易レビューが行われました(Gruffydd-Jone, 1991)。

患猫の平均年齢は6.3歳(2~10歳)、性別ではオスが9頭と多かったものの、症例数自体が少ないため統計的に有意とまでは判断されませんでした。症状は数週~数ヶ月かけて徐々に進行したといいます。具体的な内容は以下です。

患猫の平均年齢は6.3歳(2~10歳)、性別ではオスが9頭と多かったものの、症例数自体が少ないため統計的に有意とまでは判断されませんでした。症状は数週~数ヶ月かけて徐々に進行したといいます。具体的な内容は以下です。

ネコ海綿状脳症の主症状

- 運動失調=100.0%

- 知覚過敏=81.8%

- 聴覚過敏=72.7%

- 多食=72.7%

- 攻撃的になる=54.5%

- 測定過大=54.5%

- 大量のよだれ=45.5%

- 多飲=45.5%

- しゃがみこみ=45.5%

- 臆病になった=36.4%

- グルーミング減少=36.4%

- 瞳孔散大=36.4%

- 距離感の喪失=36.4%

- グルーミング増加=27.3%

- 顎をカチカチ=27.3%

- 繰り返しうなづく=27.3%

- 頭を壁に押し付ける=9.1%

猫の体内での変化

2008年、海綿状脳症を発症した2頭の猫を対象とした死後解剖が行われ、体内の病変部位が精査されました。その結果以下のような特徴が確認されたといいます。

FSEによる病理学的変化

- 脳内の空砲化内側膝状体 | 視床 | 海馬の歯状回 | 線条体 | 大脳皮質、小脳皮質、脳幹の深層部

- 異常プリオン(PrPSc)の蓄積脳 | 網膜 | 視神経 | 下垂体の神経葉 | 三叉神経節 | 小腸の腸筋層間神経叢 | 副腎の髄質

ネコ海綿状脳症(FSE)の予防

異常プリオンは熱、紫外線、マイクロウェーブ、アルコールなどによる変性を受けず、環境中に長期に渡ってとどまり続けます。ですから

プリオン病を予防するための最も確実な方法は、プリオンを含んだ食品を摂らないことです。この基本方針は1990年代に世界中で起こった狂牛病騒ぎの中に見て取ることができます。

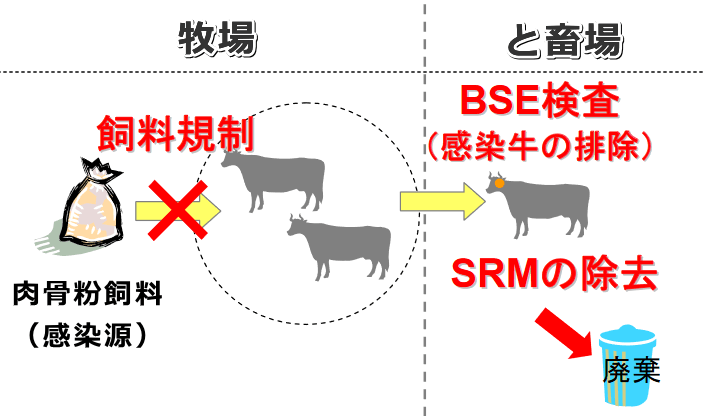

狂牛病(BSE)予防策

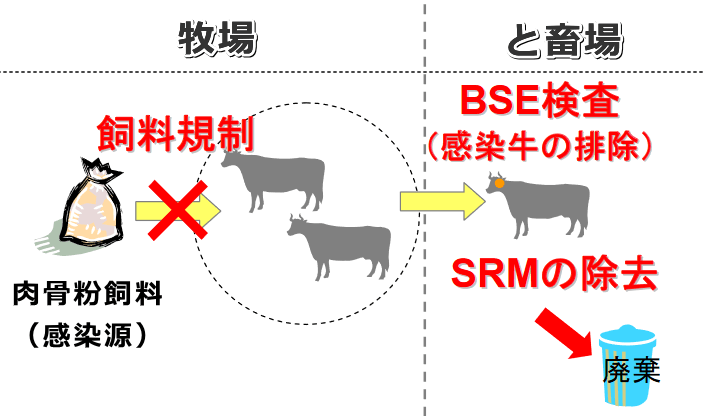

ヒツジのスクレイピーは1730年代から存在していたにもかかわらず、人間で同様の神経症状が報告されることはありませんでした。こうした事実から慣習的に「スクレイピーが人間に移ることはない」という安心感がありました。ところが1986年、英国内において最初のBSE症例が報告されるや、BSEを発症した牛から原因成分が人間に移り、ヤコブ病のようなプリオン病を発症するかもしれないという懸念が世界中で持ち上がりました。その結果、各国でBSEの拡散を防ぐための法律が急ピッチで整えられました。以下は一例です。なお「SRM」とは脳や脊髄など異常プリオンが蓄積しやすい特定危険部位のことを指します。

日本におけるBSE予防策

- 家畜飼料給与反すう動物由来タンパク質の全ての家畜用飼料への使用禁止

- SRMの利用実態すべての牛の頭部(舌・頬を除く)、脊髄および回腸遠位部(盲腸との接続部分から2メートルまでの部位)、脊柱を除去し、800℃以上で完全な焼却を行う

- レンダリングの条件反すう動物の肉骨粉は全ての家畜用飼料に使用が禁止されており、かつ、反すう動物のレンダリング処理工程は豚及び鶏の処理工程から物理的に分離されている。生産された肉骨粉はセメント工場でセメントに加工利用されるか、廃棄物処理工場等で焼却される

アメリカにおけるBSE予防策

- 家畜飼料給与BSE陽性牛の体や30ヶ月齢以上の牛の脳および脊髄等の高リスク原料を全ての家畜種の飼料およびペットフードへ使用することを禁止

- SRMの利用実態BSE陽性牛のと体や30ヶ月齢以上の牛の高リスク原料(脊髄、脳、眼球およびせき柱)を全ての家畜種の飼料およびペットフードへ使用することを禁止

- レンダリングの条件器材・施設の分離、又は製造工程の洗浄を義務付け。禁止原料と非禁止原料のどちらか一方のみを扱う施設を独立化

カナダにおけるBSE予防策

- 家畜飼料給与SRM(30ヶ月齢以上の牛の頭蓋骨、脳、三叉神経節、眼球、扁桃、脊髄、背根神経節およびすべての月齢の牛の回腸遠位部)を、全ての家畜種の飼料、ペットフードおよび肥料へ使用することを禁止

- SRMの利用実態SRM(30ヶ月齢以上の牛の頭蓋骨、脳、三叉神経節、眼球、扁桃、脊髄、背根神経節およびすべての月齢の牛の回腸遠位部)を、全ての家畜種の飼料、ペットフードおよび肥料へ使用することを禁止

- レンダリングの条件SRMを取り扱い、かつSRM以外の禁止物質および非禁止物質を取り扱っている施設にはCFIAの検査官が常駐。反すう動物用飼料と、禁止物質を含む非反すう動物用飼料の製造施設又はラインの分離義務付け

ペットフードは本当に安全?

ペットフードにFSEの原因となる異常プリオンが混入していないと断言できるのでしょうか?フードの安全性を評価する際は、ペットフードメーカーが原料をどのレンダリング業者から仕入れているのかが問題になります。

原料が国産の場合

日本国内ならば牛の副産物に関する法律がありますので、脳や脊髄が食料や飼料に使用されることはありません。仮に使用されていたとしても、2013年の時点でBSE自体が国内からほぼ駆逐されていますので、FSEを発症するリスクはほぼないと言えるでしょう。

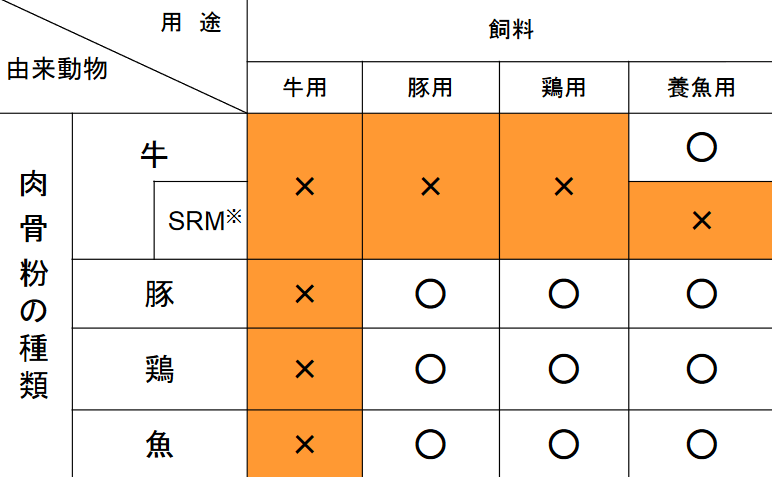

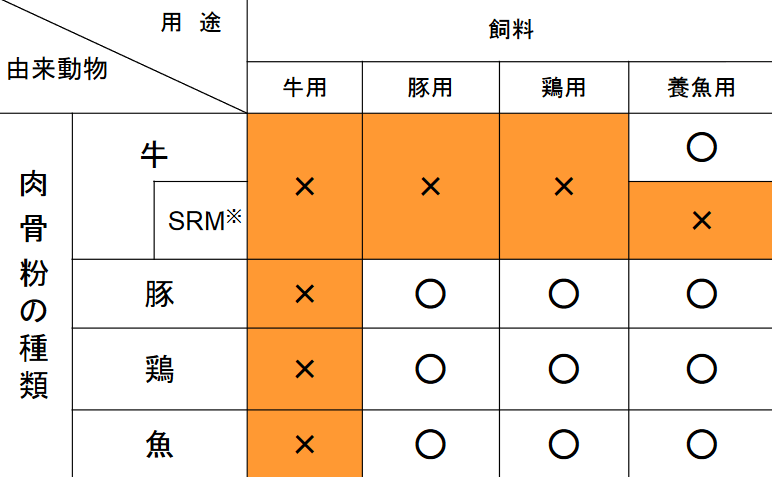

表からも分かる通り、牛を原料とした肉骨粉に関しては特定危険部位(SRM)を除いた部位に限り、養魚にだけ使用できると規定されています。また牛に対しては、肉骨粉の原料が牛以外の動物であっても給餌することが一律で禁じられています。

表からも分かる通り、牛を原料とした肉骨粉に関しては特定危険部位(SRM)を除いた部位に限り、養魚にだけ使用できると規定されています。また牛に対しては、肉骨粉の原料が牛以外の動物であっても給餌することが一律で禁じられています。

2017年(平成29年)には規則の一部が改正され、健康牛のBSE検査が原則廃止となり、24ヶ月齢以上の牛のうち、生体検査において神経症状が疑われるもの及び全身症状を呈するものだけが検査対象になりました。特定危険部位(SRM)の扱いに関しては頭部の皮を除いて以前のままです。 BSEの国内対策(厚生労働省)

飼料規制

「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律」および「牛海綿状脳症対策特別措置法」により、BSEの感染源となりうる原料を飼料として利用することが制限されています。また牛向けの飼料とその他の動物向けの飼料が混じり合うことを防止するため、飼料の製造、出荷、運送、保管、給与の各段階において分離することが義務付けられています。

表からも分かる通り、牛を原料とした肉骨粉に関しては特定危険部位(SRM)を除いた部位に限り、養魚にだけ使用できると規定されています。また牛に対しては、肉骨粉の原料が牛以外の動物であっても給餌することが一律で禁じられています。

表からも分かる通り、牛を原料とした肉骨粉に関しては特定危険部位(SRM)を除いた部位に限り、養魚にだけ使用できると規定されています。また牛に対しては、肉骨粉の原料が牛以外の動物であっても給餌することが一律で禁じられています。

BSE検査

「と畜場法」により、ある一定の月齢(21~48ヶ月齢)を過ぎた牛に対してはBSE検査が行われてきました。万が一陽性と判定された場合は出荷できず、陰性と判定された牛の特定危険部位(SRM)に関しては「食品衛生法」や「牛海綿状脳症対策特別措置法」が定める方法に従って廃棄処分とされました。2017年(平成29年)には規則の一部が改正され、健康牛のBSE検査が原則廃止となり、24ヶ月齢以上の牛のうち、生体検査において神経症状が疑われるもの及び全身症状を呈するものだけが検査対象になりました。特定危険部位(SRM)の扱いに関しては頭部の皮を除いて以前のままです。 BSEの国内対策(厚生労働省)

原料が外国産の場合

一方、原料を日本以外の国から輸入している場合はどうでしょう?国外からペットフードの原料となる肉粉等を輸入しようとする場合、農林水産省との間で「家畜衛生条件」が締結されている必要があります(→FAMIC)。「家畜衛生条件が締結されている」とは、日本国内で実行されているリスク管理と同等以上の管理が相手国側でも行われているということです。具体的には「人間の食用としてと畜された獣畜や食鳥の副産物」だけが肉粉に加工されるとなるでしょう。

国家間で家畜衛生条件が締結され、海外の輸出国から製造施設が具体的に指定されると、日本国内の輸入業者はFAMIC(独立行政法人農林水産消費安全技術センター)が定める手続を行い、指定された製造施設だけからペットフード用原料として肉粉等を輸入することが可能となります。要するに「適当な国にあるよくわからない会社から、日本国内に好き勝手に輸入できるわけではない」ということです。

さらに海外から輸入された動物用飼料に関しては肥飼料検査所(肉骨粉や穀類)や動物検疫所(魚粉)が検査と分析を行い、反芻動物由来タンパク質が使用されていないかどうかをモニタリングしています。ですから海外産の原材料にBSEやFSEの原因となる異常タンパク質が混入する可能性は低いと考えてよいでしょう。

国家間で家畜衛生条件が締結され、海外の輸出国から製造施設が具体的に指定されると、日本国内の輸入業者はFAMIC(独立行政法人農林水産消費安全技術センター)が定める手続を行い、指定された製造施設だけからペットフード用原料として肉粉等を輸入することが可能となります。要するに「適当な国にあるよくわからない会社から、日本国内に好き勝手に輸入できるわけではない」ということです。

さらに海外から輸入された動物用飼料に関しては肥飼料検査所(肉骨粉や穀類)や動物検疫所(魚粉)が検査と分析を行い、反芻動物由来タンパク質が使用されていないかどうかをモニタリングしています。ですから海外産の原材料にBSEやFSEの原因となる異常タンパク質が混入する可能性は低いと考えてよいでしょう。

輸入されたペットフードの場合

盲点なのは、海外で製造されたペットフードを輸入する場合です。ペットフードは家畜用の飼料ではありませんので植物検疫にも動物検疫にも引っかかりません。いわゆるペットフード安全法の規制を受けますが、この法律ではざっくりと「有害な物質を含み、若しくは病原微生物により汚染され、又はこれらの疑いがある原材料を用いてはならない」とされています。しかしこの規則が守られているかどうかをチェックする体制は整っておらず、メーカーの企業倫理に任されているというのが現状です。

ペットフードを輸入した企業が受入規格を設けており、フードメーカーの生産工程や海外から輸入したフードをしっかりとチェックしているかどうかは直接問い合わせる必要があります。多くの場合「企業秘密」を理由に教えてくれませんが、ダメ元で取引先のレンダリング業者や原材料に関する検査項目を聞いてみるのもよいでしょう。その国がBSE清浄国なのか、BSE予防のため日本と同等の施策が取られているのかは飼い主がチェックしておかなければなりません。

猫の飼い主にとって幸いなのは、日本におけるネコ海綿状脳症(FSE)の症例報告はなく、また2003年にスイスで報告されて以降、世界における症例も出ていないという点でしょうか。

ペットフードを輸入した企業が受入規格を設けており、フードメーカーの生産工程や海外から輸入したフードをしっかりとチェックしているかどうかは直接問い合わせる必要があります。多くの場合「企業秘密」を理由に教えてくれませんが、ダメ元で取引先のレンダリング業者や原材料に関する検査項目を聞いてみるのもよいでしょう。その国がBSE清浄国なのか、BSE予防のため日本と同等の施策が取られているのかは飼い主がチェックしておかなければなりません。

猫の飼い主にとって幸いなのは、日本におけるネコ海綿状脳症(FSE)の症例報告はなく、また2003年にスイスで報告されて以降、世界における症例も出ていないという点でしょうか。