歴史上の各時代と猫

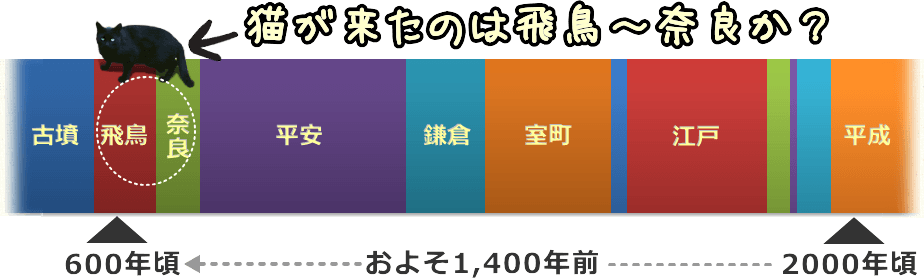

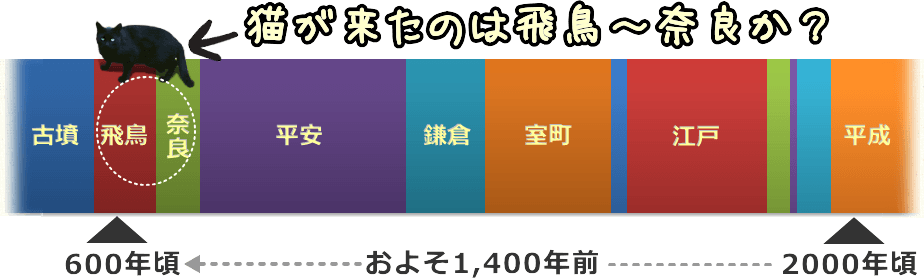

シルクロードを通じてアジア圏内にまで広がった猫たちは、中国を経由して日本にもやってきました。明確な証拠はないものの、恐らく飛鳥時代(592~710)から奈良時代(710~794)の頃にはすでに存在していたと推測されます。

なお2011年、長崎県にあるカラカミ遺跡でイエネコのものらしい骨が発掘されました。年代測定の結果、紀元前2世紀(今から2000年以上前)頃のものと推測されています。もしこの骨が本当にイエネコのものだとしたら、これまで考えられてきた日本最古の猫の証拠が700年ほど更新されることになります。しかしイエネコのものではない可能性もありますので、ここでは紹介だけにとどめておきましょう。詳しい検証過程に関しては「カラカミ遺跡の骨は本当に日本最古のイエネコか?」をご覧ください。

なお2011年、長崎県にあるカラカミ遺跡でイエネコのものらしい骨が発掘されました。年代測定の結果、紀元前2世紀(今から2000年以上前)頃のものと推測されています。もしこの骨が本当にイエネコのものだとしたら、これまで考えられてきた日本最古の猫の証拠が700年ほど更新されることになります。しかしイエネコのものではない可能性もありますので、ここでは紹介だけにとどめておきましょう。詳しい検証過程に関しては「カラカミ遺跡の骨は本当に日本最古のイエネコか?」をご覧ください。

なお2011年、長崎県にあるカラカミ遺跡でイエネコのものらしい骨が発掘されました。年代測定の結果、紀元前2世紀(今から2000年以上前)頃のものと推測されています。もしこの骨が本当にイエネコのものだとしたら、これまで考えられてきた日本最古の猫の証拠が700年ほど更新されることになります。しかしイエネコのものではない可能性もありますので、ここでは紹介だけにとどめておきましょう。詳しい検証過程に関しては「カラカミ遺跡の骨は本当に日本最古のイエネコか?」をご覧ください。

なお2011年、長崎県にあるカラカミ遺跡でイエネコのものらしい骨が発掘されました。年代測定の結果、紀元前2世紀(今から2000年以上前)頃のものと推測されています。もしこの骨が本当にイエネコのものだとしたら、これまで考えられてきた日本最古の猫の証拠が700年ほど更新されることになります。しかしイエネコのものではない可能性もありますので、ここでは紹介だけにとどめておきましょう。詳しい検証過程に関しては「カラカミ遺跡の骨は本当に日本最古のイエネコか?」をご覧ください。

飛鳥・奈良時代の猫

「飛鳥時代」(あすかじだい)は592年(崇峻天皇5年)から710年までの118年で、「奈良時代」(ならじだい)は710年(和銅3年)に元明天皇が平城京に都を遷してから、794年(延暦13年)に桓武天皇によって平安京に都が遷されるまでの84年間。

文献として残された正史や説話などから考え、日本国内には、飛鳥~奈良時代の頃すでに猫がいたと推測されます。

文献として残された正史や説話などから考え、日本国内には、飛鳥~奈良時代の頃すでに猫がいたと推測されます。

正史からの推測

熱心な仏教徒であった天武天皇(てんむてんのう, 680年頃)の時代、唐(現:中国)から盛んに経典が輸入されました。こうした経典を自国に持ち帰る際にやっかいなのが、船の中におけるネズミによる被害です。江戸時代の随筆(下記注)に記されているように、経典をネズミから守るため、僧侶たちが唐の国から猫を持ち込み、船の中に置いていたという可能性は十分に考えられます。

- 随筆愚雑俎

- 江戸時代中~後期の戯作者・田宮仲宜(たみやちゅうせん)が著した「随筆愚雑俎」(ずいひつぐざっそ)という書物の中には、「大船には鼠多くあるものなり。往古仏経の舶来せし時、船中の鼠を防がんために猫を乗せ来る事あり」と記されています。こうしたことから、害獣駆除係として猫を船に乗せることは、珍しいことではなかったと考えられます。

説話集からの推測

日本において最初に「ねこ」という言葉が文献上に登場するのは、「日本現報善悪霊異記」(にほんげんほうぜんあくりょういき)だと言われています。そしてこの書物の中には、飛鳥時代にはすでに、日本国内に猫がいたことをうかがわせるような一節があります。

「日本現報善悪霊異記」の中で「非理に他のものを奪ひ、悪行をなし、悪報を受け奇事を示す縁」と題されたくだりの中に、慶雲2年(705年)、豊前国(福岡県東部)の膳臣廣國(かしわでのおみひろくに)の言葉として「我正月一日狸となりて汝が家に入るとき、供養飯害種の味の物に飽かしめよ」という一節が記されています。著者である景戒は、文中の「狸」に「禰古」(ねこ)という注釈をつけており、これが文献上初めて登場する「ねこ」という言葉だとされています。

慶雲2年(705年)は文武天皇(もんむてんのう, 697~707)御代の飛鳥時代に相当しますので、上記「禰古」が現代の「猫」をそのまま意味しているのだとすると、少なくとも飛鳥時代後期には日本国内に猫が存在していたということになるでしょう。

「日本現報善悪霊異記」の中で「非理に他のものを奪ひ、悪行をなし、悪報を受け奇事を示す縁」と題されたくだりの中に、慶雲2年(705年)、豊前国(福岡県東部)の膳臣廣國(かしわでのおみひろくに)の言葉として「我正月一日狸となりて汝が家に入るとき、供養飯害種の味の物に飽かしめよ」という一節が記されています。著者である景戒は、文中の「狸」に「禰古」(ねこ)という注釈をつけており、これが文献上初めて登場する「ねこ」という言葉だとされています。

慶雲2年(705年)は文武天皇(もんむてんのう, 697~707)御代の飛鳥時代に相当しますので、上記「禰古」が現代の「猫」をそのまま意味しているのだとすると、少なくとも飛鳥時代後期には日本国内に猫が存在していたということになるでしょう。

- 日本現報善悪霊異記

- 「日本現報善悪霊異記」(にほんげんほうぜんあくりょういき)は「日本霊異記」(にほんりょういき)とも呼ばれる説話集で、著者は奈良時代後期から平安時代初期にかけて活躍した薬師寺の僧「景戒」(けいかい)です。書物の成立年代は787~822年頃と推定されています。

平安時代の猫

「平安時代」(へいあんじだい)は794年~1185年(もしくは1192年頃)までの時期。

猫の立場は平安時代の400年間において大きく揺れ動きました。この時代以前、日本国内にはすでに猫が存在していたにもかかわらず、「猫」という言葉はいかなる文献にも登場せず、不気味なくらい黙殺されていました。しかし平安時代に入ると、突如さまざまな文献に記されるようになり、宮中に上がるまでの大出世を遂げます。平安時代後期になると一転して希少価値を失い、比較的ありふれた存在になりました。

猫の立場は平安時代の400年間において大きく揺れ動きました。この時代以前、日本国内にはすでに猫が存在していたにもかかわらず、「猫」という言葉はいかなる文献にも登場せず、不気味なくらい黙殺されていました。しかし平安時代に入ると、突如さまざまな文献に記されるようになり、宮中に上がるまでの大出世を遂げます。平安時代後期になると一転して希少価値を失い、比較的ありふれた存在になりました。

800年代

現存する天皇の日記としては最古のものとされる「宇多天皇御記」には、光孝天皇(こうこうてんのう, 830~887)の飼っていた黒猫を、息子の宇多天皇(うだてんのう, 867~931)が譲り受けたと記されています。この頃、宮中にはかなりの数の猫がおり、国外から珍しい猫がちょくちょく輸入されていたようです。毛色は浅黒いものから真っ黒なものまでいましたが、現在見られるようなブチやマダラの個体はまだ存在していなかったと推測されます。

900年代

花山天皇(かざんてんのう, 968~1008)は「敷島の大和にはあらぬ唐猫の君がためにぞもとめ出たる」と詠んでいます。平安朝以前には「猫」という字も「唐猫」(からねこ)という字も見られませんが、花山天皇のころには少なくとも「唐猫」という言葉は存在していたようです。ちなみにこの「唐猫」とは、中国から輸入された猫に対する言葉であり、古来より山中に生息している山猫と区別するために「唐」が付けられたと考えられます。

1000~1100年代

一条天皇(いちじょうてんのう, 980~1011)の時代になってようやく「ねこ」という呼称が初登場します。

平安文献中のねこ

- 枕草子 清少納言(せいしょうなごん, 966~1025頃)の「枕草子」(まくらのそうし)の中には、「猫はうへのかぎり黒くて、ことは皆白からん」という一節が見受けられます。このことから、当時すでに白と黒のブチ猫がいたことが伺えます。

また「命婦のおもと」という文の中には、従五位(貴族の称号)に叙された上に、「馬の命婦(みょうぶ)」という女官を乳母としてつけられた猫に関する描写があります。こうしたことから、当時の宮中において猫がいかに丁重に扱われてかがわかります。 - 源氏物語 紫式部(むらさきしきぶ, 生没年不詳)の「源氏物語・若菜上」(げんじものがたり・わかなじょう)の中には、六條院で蹴鞠の試合があったとき、太政大臣の子息である「柏木」が、かねてより思いを寄せていた女三宮の姿を、逃げ出した猫のおかげで垣間見るシーンが描かれています。この一節では「いと小さくてをかしげ」な一匹と、それよりもやや大きい一匹の猫が登場し、逃げ出せないよう綱のようなものをつけられていたという当時の風習が垣間見られます。現代で言うハーネスのようなものなのかもしれません。

- 更級日記 菅原孝標女(すがわらのたかすえのむすめ, 1008~1059)が平安時代中ごろに書き残した回想録「更級日記」(さらしなにっき)には、「猫のいと長う鳴いたるを驚いて見れば、いみじうをかしげなる猫なり」という描写が見られます。これは、少女の頃から気立てのよかった孝標女が、姉と共に上品な迷子猫を可愛がるという内容ですが、その後この猫は火事に巻き込まれて死んでしまいます。この猫もまたハーネスのようなもので固定され、逃げ出せないように飼育されていたのかもしれません。

- 今昔物語 平安時代末期に成立したと見られる説話集「今昔物語」(こんじゃくものがたり)の中には、「今は昔、藤原清廉といふ者有りき・・・いみじく猫になむ恐れける。・・・然れば世の人この清廉をば猫恐の大夫とぞ付けたる」という一節が見られます。前世がネズミであったため異常に猫を恐れる藤原清廉という人物のことが記されていると同時に、この頃には既に猫がありふれた存在になり、かつてのような希少価値を失っていたことが伺えます。猫の歴史(上原虎重)

鎌倉時代の猫

「鎌倉時代」(かまくらじだい)は1185年頃~1333年までの時期。

この時代には「金沢文庫」(かなざわぶんこ)が、南宋(なんそう=1127年~1279年に存在していた中国の王朝の一つ)から輸入した猫によって仏教の経典をネズミから守っていたと伝えられています「金沢文庫」とは、鎌倉中期の武将、北条実時が建設した武家の文庫で、日本の初期における私設図書館のことです。所在地は神奈川県横浜市金沢区金沢町で、石川県の金沢ではありません。

この時代には「金沢文庫」(かなざわぶんこ)が、南宋(なんそう=1127年~1279年に存在していた中国の王朝の一つ)から輸入した猫によって仏教の経典をネズミから守っていたと伝えられています「金沢文庫」とは、鎌倉中期の武将、北条実時が建設した武家の文庫で、日本の初期における私設図書館のことです。所在地は神奈川県横浜市金沢区金沢町で、石川県の金沢ではありません。

室町時代の猫

「室町時代」(むろまちじだい)は1336年~1573年までの237年間。

この当時、貴重な愛玩動物だった猫は、「ネズミを駆逐する」という本来の役割からはかけ離れた存在でした。貴重な猫を失わないために、現代の犬のように首輪につないで飼っている家庭も多かったといいます。

猫をその本来の役職に復活させようとした豊臣秀吉は、「猫を首輪につながないように」というお触れを出したという逸話もあります。この禁令のおかげで、ネズミによる鼠害が激減したとも。

この当時、貴重な愛玩動物だった猫は、「ネズミを駆逐する」という本来の役割からはかけ離れた存在でした。貴重な猫を失わないために、現代の犬のように首輪につないで飼っている家庭も多かったといいます。

猫をその本来の役職に復活させようとした豊臣秀吉は、「猫を首輪につながないように」というお触れを出したという逸話もあります。この禁令のおかげで、ネズミによる鼠害が激減したとも。

江戸時代の猫

「江戸時代」(えどじだい)は1603年~1868年までの265年間。

この時代は、本物の猫が貴重であるため、ネズミを駆除するためのお守りとして、猫の絵を描いて養蚕農家に売り歩く者もいたそうです。養蚕農家の天敵は、蚕を食い荒らすネズミだったため、猫は一種の守り神にも近い存在だったのでしょう。養蚕農家の縁起物として知られる「招き猫」が誕生したのも江戸時代のことです。

この時代は、本物の猫が貴重であるため、ネズミを駆除するためのお守りとして、猫の絵を描いて養蚕農家に売り歩く者もいたそうです。養蚕農家の天敵は、蚕を食い荒らすネズミだったため、猫は一種の守り神にも近い存在だったのでしょう。養蚕農家の縁起物として知られる「招き猫」が誕生したのも江戸時代のことです。

無類の猫好きで知られる浮世絵師、歌川国芳(うたがわくによし)が活躍したのも江戸時代です。次のセクションでは日本文化の中に見られるさまざまな猫たちをご紹介します!

日本文化の中の猫

猫は日本文化の中にもたびたび登場しています。庶民的なものから芸術的なものまでありますが、以下では有名なものをピックアップしてご紹介します。

招き猫

「招き猫」(まねきねこ)は、前足で人を招く形をした、猫の置物で、元は養蚕農家(蚕を飼育して絹を取る農家)の縁起物でしたが、養蚕業が衰退してからは、広く商売繁盛の縁起物とされています。その由来にはたくさんの説がありますが、すっきりとした答えは無いようです。 招猫倶楽部

招き猫の由来・諸説

- 今戸神社説 今戸神社(いまどじんじゃ)とは、東京都台東区今戸一丁目にある神社。

江戸時代末期、神社の近くに住んでいた老婆が貧しさゆえに愛猫を手放したが、夢枕にその猫が現れ、「自分の姿を人形にしたら福徳を授かる」と言った。さっそくその猫の姿を今戸焼の焼き物にして売ったところ、たちまち評判になったという。 - 豪徳寺説 豪徳寺(ごうとくじ)は東京都世田谷区にある神社。

江戸時代に彦根藩第二代藩主・井伊直孝が鷹狩りの帰りに豪徳寺の前を通りかかった。そのときこの寺の和尚の飼い猫が門前で手招きするような仕草をしていたため寺に立ち寄り休憩した。すると雷雨が降りはじめ、雨に降られずにすんだことを喜んだ直孝は、後日荒れていた豪徳寺を建て直すために多額の寄進をした。 - 自性院説 自性院(じしょういん)は東京都新宿区にある寺院。

江古田・沼袋原の戦いで、劣勢に立たされ道に迷った太田道灌(おおたどうかん)の前に猫が現れて手招きをし、自性院に案内した。これをきっかけに盛り返すことに成功した太田道灌は、この猫の地蔵尊を奉納したことから、猫地蔵を経由して招き猫が成立した。 - 小判猫説 江戸時代の文化十三年春(1816年)、江戸両替町の時田喜三郎の家に飼われていた猫は、来るたびに魚をくれる出入りの魚屋になつき、彼が来るたびに魚をねだるようになっていた。

ところがある日、魚屋が病気になり、収入も途絶えて生活のめどが立たなると、どこの誰とも知らない者が、小判で金二両を置いていった。それを元手に元気を回復した魚屋が、久しぶりに時田邸を訪ねると、いつも出てくる猫が出てこない。不思議に思って聞くと、「家から無くなった小判は猫のしわざと分かったので殺してしまった」とのこと。これを聞いた魚屋は涙を流し、先日思いがけず手に入れた金二両の話をしたところ、「日頃の恩を返すため、猫が魚屋の元に置いていったのだろう、なんとも不びんなことをした・・」と人々は皆感じ入った。 この小判猫の話が評判となり、左手を上げ、右手に小判を抱えた招き猫が作られるようになった。 猫の恩返し

歌川国芳

「歌川国芳」(うたがわ くによし, 1798年1月1日~1861年4月14日)は、江戸時代末期の浮世絵師。

「歌川国芳」(うたがわ くによし, 1798年1月1日~1861年4月14日)は、江戸時代末期の浮世絵師。国芳は無類の猫好きとしても知られ、常に数匹、時に十数匹の猫を飼い、懐に猫を抱いて作画していたと伝えられています。内弟子の芳宗によると、家には猫の仏壇があり、死んだ猫の戒名を書いた位牌が飾られ、猫の過去帳まであったということです。膨大な数に及ぶ国芳の作品の中から、彼が大好きだったという猫が登場するものをピックアップしてご紹介します。

猫股伝説

「猫股」(ねこまた, 猫又とも)とは、日本の民間伝承や古典の怪談、随筆などに登場する猫の妖怪で、大別して山中にいるものと、人家で飼われている猫が年老いて化けたものの2種類があります。

「猫股」(ねこまた, 猫又とも)とは、日本の民間伝承や古典の怪談、随筆などに登場する猫の妖怪で、大別して山中にいるものと、人家で飼われている猫が年老いて化けたものの2種類があります。江戸時代以降には、人家で飼われている猫が年老いて猫又に化けるという考えが一般化し、人の言葉を話したり二本足で歩いたり、果ては人を食い殺したりするとして恐れられていました。また「しっぽの長い猫は、そのしっぽが二つに分かれて猫又に化ける」という迷信も広まったことから、次第にしっぽの短い猫が好まれるようになっていったようです。現在日本国内でよく見かける短尾猫たちは、ひょっとすると「猫股伝説」のおかげで繁栄できたのかもしれません。

伝統工芸「猫ちぐら」

「ちぐら」(つぐら)は「稚座」と書き、雪に閉ざされる新潟県(関川村や秋山郷)での冬季における副業として発展してきた伝統工芸です。従来は人間の赤ん坊などを入れていましたが、最近では猫用にアレンジしたものも作られるようになり、こうした物は「猫ちぐら」(猫つぐら)と呼ばれています。形状はかまくら型や、壺型のものなど様々で、狭い空間が大好きな猫は、自分から進んで入り込んで寝ぐらにするといいます。 関川村猫ちぐらの会

日光東照宮「眠り猫」

国宝である「眠り猫」(ねむりねこ)は、栃木県日光市の日光東照宮にある彫刻作品で、左甚五郎(ひだりじんごろう)の作品と言われています。 奥社入口を護る「眠り猫」には、以下に述べる2通りの解釈が存在します。

眠り猫の解釈

- 前足をしっかりと踏ん張っていることから・・徳川家康を護るために寝ていると見せ掛け、いつでも飛びかかれる姿勢をしている

- 猫の裏で雀が舞ってることから・・・猫も寝るほどの平和を表している日光東照宮・境内案内

三味線

日本の伝統的な楽器に「三味線」(しゃみせん)がありますが、この三味線の胴の部分には猫の皮が使用されることがあります。

そもそも三味線のルーツには諸説ありますが、16世紀(永禄年間の1560年頃?)、泉州堺の商人が琉球から持ち帰った蛇味線(三線)を元に、琵琶の奏者や職人によって改良された、という説が最も一般的です。

琉球の蛇味線(三線)はその名が示すとおり、蛇の皮を使用していましたが、琵琶法師などが荒々しい奏法で撥(バチ)を胴に打ち付けると、あっという間に皮がダメになってしまいます。そこで江戸時代に入ると、主として捕まえやすいという理由から蛇皮の代わりに犬や猫の皮が使われるようになったようです。

近年では合成皮が動物の皮に取って代わるようになって来ましたが、やはり高級品には「本皮」として犬や猫の皮が用いられており、価格も合成皮に比べると2倍近くに跳ね上がります。ちなみに最近では犬皮の方が多く、中国などからの輸入が主です。

そもそも三味線のルーツには諸説ありますが、16世紀(永禄年間の1560年頃?)、泉州堺の商人が琉球から持ち帰った蛇味線(三線)を元に、琵琶の奏者や職人によって改良された、という説が最も一般的です。

琉球の蛇味線(三線)はその名が示すとおり、蛇の皮を使用していましたが、琵琶法師などが荒々しい奏法で撥(バチ)を胴に打ち付けると、あっという間に皮がダメになってしまいます。そこで江戸時代に入ると、主として捕まえやすいという理由から蛇皮の代わりに犬や猫の皮が使われるようになったようです。

近年では合成皮が動物の皮に取って代わるようになって来ましたが、やはり高級品には「本皮」として犬や猫の皮が用いられており、価格も合成皮に比べると2倍近くに跳ね上がります。ちなみに最近では犬皮の方が多く、中国などからの輸入が主です。

吾輩は猫である

「吾輩は猫である」(わがはいはねこである)は、夏目漱石(なつめそうせき)の長編小説です。1905年1月、「ホトトギス」に発表され、その後好評のため翌年8月まで継続されました。

「吾輩は猫である」(わがはいはねこである)は、夏目漱石(なつめそうせき)の長編小説です。1905年1月、「ホトトギス」に発表され、その後好評のため翌年8月まで継続されました。英語教師、苦沙弥先生の家に飼われている猫である「吾輩」の視点から、飼い主苦沙弥(くしゃみ)先生の一家や、そこに集う彼の友人や門下の書生たちの人間模様を風刺的に描いた、漱石のデビュー作です。ちなみに「吾輩」のモデルは、明治37年(1904)、夏目家に迷い込んできた一匹の黒っぽい虎猫だと言われています。通いの按摩さんが「これは爪まで黒い珍しい福猫です」と言ったことから飼うことになったとか。按摩さんの予言通り、翌38年に出版された当作品は大ヒットとなりました。

南極越冬猫「たけし」

昭和31年11月、第1次南極観測隊が「宗谷」に乗って東京港を出港しました。この船にはかの有名な樺太犬の「タロ」・「ジロ」のほかに、猫が同乗していたという事実はあまり知られていません。

昭和31年11月、第1次南極観測隊が「宗谷」に乗って東京港を出港しました。この船にはかの有名な樺太犬の「タロ」・「ジロ」のほかに、猫が同乗していたという事実はあまり知られていません。遺伝学的に極めて珍しい「オスの三毛猫」は、昔から船乗りの間では「守り神」として珍重されきましたが、この南極猫「たけし」もまたオスの三毛猫でした。しかし南極隊員の間では、「守り神」というよりは「マスコット」的な存在だったようです。

11人の第1次南極観測隊は昭和32年1月、南極のオングル島に上陸を果たし、当時出来たばかりだった「昭和基地」の中で、猫の「たけし」と共に冬を過ごすこととなります。越冬中、通信機械の4,000ボルトの高圧電流に触れて感電死寸前まで行きましたが、何とか一命を取り留め、翌昭和33年4月に東京の日の出桟橋に帰国しました。

帰国後は南極でたけしの命を救った通信士の家で飼われていましたが、昭和33年5月、突然姿を消し、そのまま消息を絶っています。なんとも物悲しい結末ですね…。

涅槃図と猫

涅槃図(ねはんず)とは、仏教の開祖であるお釈迦様が息を引き取るときの様子を描いた宗教画のことです。日本においては平安時代頃から描かれるようになり、最古のものは高野山・金剛峯寺(こんごうぶじ)が所蔵している応徳3年(1086年)のものだと考えられています(→出典)。

基本的な構図は、上空の満月、中央の沙羅双樹(さらそうじゅ)の林、その後ろを流れる跋提河(ばつだいが)を背景に、横になったお釈迦様を弟子、鬼、植物、動物などが取り囲み、嘆き悲しんでいるというものです。非常に多くの作品が残されていますが、不思議なことに、猫の描かれたタイプと描かれていないタイプがあります。

基本的な構図は、上空の満月、中央の沙羅双樹(さらそうじゅ)の林、その後ろを流れる跋提河(ばつだいが)を背景に、横になったお釈迦様を弟子、鬼、植物、動物などが取り囲み、嘆き悲しんでいるというものです。非常に多くの作品が残されていますが、不思議なことに、猫の描かれたタイプと描かれていないタイプがあります。

猫の描かれていないタイプ

涅槃図においては、猫が描かれていないタイプが主流です。猫が省かれてしまった理由としては、主に以下のようなものが考えられます。

涅槃図になぜ猫がいない?

- 時代的な理由 お釈迦様の生没年に関しては諸説が乱立していますが、上限と下限を取ると、おおよそ「紀元前624~383」頃ではないかと推測されています(→出典)。一方、「マハーバーラタ」と「ラーマーヤナ」内の猫に関する記述から、インド国内には紀元前400~500年の時点で、すでに猫がいたと考えられます(→出典)。推測の域を出ませんが、お釈迦様が生きていた時代のインド・クシナガラにおいて、猫はそれほど一般的な動物ではなかったのかもしれません。その場合、原始期の涅槃図にはそもそも猫が描かれていなかった可能性が出てきます。こうした原始期の涅槃図が模写されて各国に伝播すると、「涅槃図には猫がいない」がスタンダードとして定着することになるでしょう。

- 宗教的な理由 江戸時代、猫は死体を奪ったりゾンビのように踊りださせたりする魔性の動物とされ、特に葬儀の場ではタブー視されていました。江戸時代の絵師がこうした習俗を重んじていた場合、数ある動物の中から猫だけをピンポイントで省いた可能性があります。

- 逸話的な理由 江戸時代初期に書かれた「釈迦八相物語」では、体調を崩したお釈迦様のために天上から投げ落とされた薬袋が木に引っかかった際、それを取りに行こうとするネズミを猫が邪魔したという解説がなされています。こうした世俗的な解説と齟齬(そご)をきたさないため、わざわざ猫を省いて描いた可能性があります。

猫の描かれているタイプ

少数派ではありますが、猫が描かれている涅槃図もあります。このタイプには、室町時代の画僧「明兆」(みんちょう, 1351~1431年頃)が深く関わっているようです。

猫入り涅槃図の歴史

- 猫入り涅槃図の先駆け 涅槃図の中に猫を描くようになったのは、室町時代の画僧「明兆」が最初だと考えられています。幾つかのバリエーションがありますが、その裏話としては以下のものが有名です。

室町時代の応永15年(1408年)、明兆が京都の東福寺で、縦12m×横6mという大作を描いていると、どこからともなく猫が現れ、その様子を見物するようになった。明兆が「お前も描いてやろうか?」と尋ねると、猫はまるでその提案を受け入れるかのように座りこんだ。しかし当時、絵具は中国から輸入された高級品であったため、猫一匹増やすのも一大事。口約束はしたものの、明兆はなかなか約束を果たせずにいた。そんなある日、絵の片隅に赤土の塊が1つ置いてあるのを見つける。それを猫からの催促と見た明兆は、赤土を絵の具に混ぜ、約束通り猫を描いたという。

この話は、1962年に書かれた随筆「猫」の中で、涅槃図を擁する東福寺の小院「荘嚴院」(しょうごんいん)の高橋浩州氏から聞いた話として紹介されています。ひょっとすると長い歴史の中で、「どうしてこの絵には猫が描かれているのか?」というFAQに答えるため、万人受けする印象深いエピソードをお寺が練り上げてきたのかもしれません。ちなみに本当の答えは、「明兆が手本としたとされる長福寺系涅槃図の中にすでに猫が描かれていたので、ただそれを書き写しただけ」というもののようです。確かにこちらの回答だったら、少々がっかりしますね。

随筆・猫(松本恵子, ゴマブックス)

涅槃図物語(竹林史博, 大法輪閣)

室町時代の応永15年(1408年)、明兆が京都の東福寺で、縦12m×横6mという大作を描いていると、どこからともなく猫が現れ、その様子を見物するようになった。明兆が「お前も描いてやろうか?」と尋ねると、猫はまるでその提案を受け入れるかのように座りこんだ。しかし当時、絵具は中国から輸入された高級品であったため、猫一匹増やすのも一大事。口約束はしたものの、明兆はなかなか約束を果たせずにいた。そんなある日、絵の片隅に赤土の塊が1つ置いてあるのを見つける。それを猫からの催促と見た明兆は、赤土を絵の具に混ぜ、約束通り猫を描いたという。

この話は、1962年に書かれた随筆「猫」の中で、涅槃図を擁する東福寺の小院「荘嚴院」(しょうごんいん)の高橋浩州氏から聞いた話として紹介されています。ひょっとすると長い歴史の中で、「どうしてこの絵には猫が描かれているのか?」というFAQに答えるため、万人受けする印象深いエピソードをお寺が練り上げてきたのかもしれません。ちなみに本当の答えは、「明兆が手本としたとされる長福寺系涅槃図の中にすでに猫が描かれていたので、ただそれを書き写しただけ」というもののようです。確かにこちらの回答だったら、少々がっかりしますね。

随筆・猫(松本恵子, ゴマブックス)

涅槃図物語(竹林史博, 大法輪閣)

- 猫入り涅槃図の拡散 明兆の超大作が描かれて以降、涅槃図の中にはしばしば猫が登場するようになりました。竹林史博著「涅槃図絵解きガイド」によると、絵師が明兆の涅槃図を手本として描いた場合、かなりの確率で猫が含まれるとしています。

一つの目安は、象(左)、獅子(中央上)、牛(右)からなるトライアングルが絵の中に含まれているという点です。明兆の涅槃図の特徴ともいえるこの構図があった場合、約90%の確率で猫も描かれているとか。一般的に猫入りの涅槃図は少ないとされていますが、同氏は結構な数に上るのではないかと推測しています。

涅槃図絵解きガイド(竹林史博, 青山社)

一つの目安は、象(左)、獅子(中央上)、牛(右)からなるトライアングルが絵の中に含まれているという点です。明兆の涅槃図の特徴ともいえるこの構図があった場合、約90%の確率で猫も描かれているとか。一般的に猫入りの涅槃図は少ないとされていますが、同氏は結構な数に上るのではないかと推測しています。

涅槃図絵解きガイド(竹林史博, 青山社)

猫の語源は?

猫の語源は一体何なんでしょうか?結論から申し上げますと、諸説乱立していますが、残念ながらはっきりした答えはないようです。「猫の歴史」(1954)を著した上原虎重氏は、「我々の遠い祖先が山猫から得た第一印象は、鼠を取るとか眠りを好むとかいう習性についてではなく、単にあの風変わりな鳴き声から得たものであったと信じる。彼らはその鳴き声にコの字を添えて獣の名にしたのである」とし「ねうねう→ねうこ→ねこ」という音声語源説を支持しています。一方、「猫と鼠」(1947)を著した金澤庄三郎氏は、中国における「蒙貴」が語源だとしており、研究者によって答えはバラバラです。

以下では代表的な「猫の語源説」を挙げていきます。

以下では代表的な「猫の語源説」を挙げていきます。

猫の語源・諸説

- 日本釈名説「日本釈名」(にほんしゃくみょう)は江戸中期(元禄12年, 1699年)に貝原益軒が著した、全3巻から成る語源辞書。和語を23項目に分類して五十音順に配列し、語源を解説した。

✓ネズミを好む→鼠(ね)を好む→鼠好→ねこ - 本草和名説「本草和名」(ほんぞうわみょう)は深根輔仁撰による日本現存最古の薬物辞典(本草書)。

✓薬草の和名として「禰古末(ねこま)」という表現が登場する - 東雅説「東雅」(とうが)は1719年(江戸・享保4)に新井白石が著した、全20巻の辞書。

✓「ね」はネズミで「こま」は恐れるところ→ねこま→ねこ - 和名抄説「和名抄」(わみょうしょう)は平安時代中期に作られた辞書で、承平年間(931年~938年)、勤子内親王の求めに応じて源順(みなもとのしたごう)が編纂した。

✓一日中良く寝ていることから「寝子む」→寝子ま→ねこ - 円珠庵雑記説「円珠庵雑記」(えんじゅあんざっき)は江戸時代(元禄12年, 1699年)に契沖(けいちゅう)が著したの全二巻の随筆集で、古語の考証や解釈を中心としたもの。

✓鼠子待ち→ねこまち→ねこ - 賀茂真淵説「賀茂真淵」(かものまぶち, 1697年4月24日~1769年11月27日)は、江戸時代の国学者、歌人。

✓睡り獣→ねむりけもの→ねけ→ねこ - その他の説✓「ねうねう」というネコの鳴き声から「ねうねうこ」→ねこ

✓「猫」という漢字の「苗」(なえ)から「なへけもの」→ねこ

✓鼠を見ると軽やかに動くことから「鼠軽」(ねかろ)→ねこ

✓猫の頭が「鵺」(ぬえ)という鳥の頭に似ていることから「ぬえこ」→ねこ

よく耳にする「猫はよく寝るからねこ」という説は、平安時代の「和名抄」が出どころか…。猫はやっぱり1000年前から眠ってばかりだったのでしょう。