猫の糖尿病の病態と症状

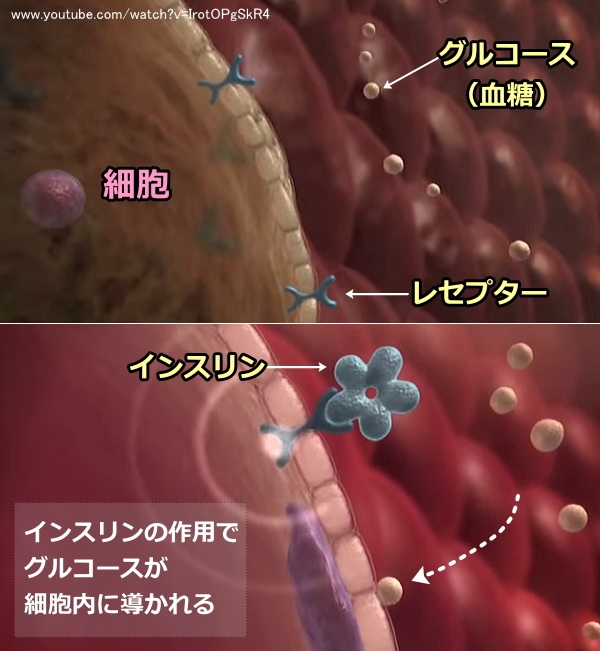

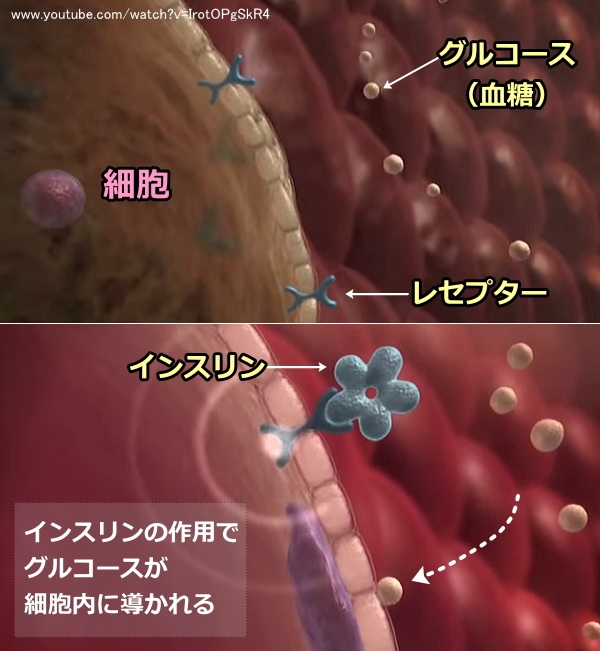

猫の糖尿病とは、ホルモンの一種であるインスリンの働きが悪くなることで、血液中の糖が多くなってしまう病気です。インスリンは膵臓(すいぞう)という器官から分泌されており、血液中のグルコース(糖)を細胞内に取り入れる働きを持っています。

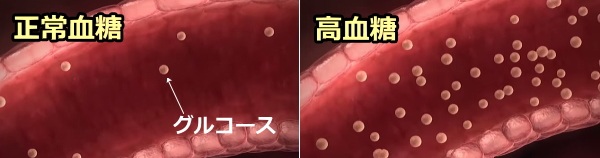

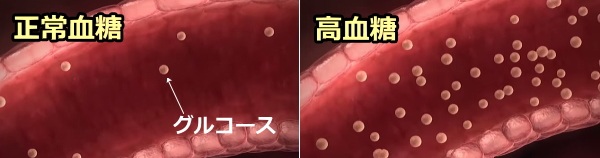

何らかの理由でインスリンの働きが弱まってしまうと、本来細胞の中に入るはずのグルコースが血液中に残ったままになり、血液中の糖濃度が高くなってしまいます。この状態を高血糖(こうけっとう)といい、長期的に続くと体の至る所に障害を引き起こします。

何らかの理由でインスリンの働きが弱まってしまうと、本来細胞の中に入るはずのグルコースが血液中に残ったままになり、血液中の糖濃度が高くなってしまいます。この状態を高血糖(こうけっとう)といい、長期的に続くと体の至る所に障害を引き起こします。

膵臓の機能が壊され、インスリンが出なくなることで症状を呈するものが「I型糖尿病」(インスリン依存型糖尿病, IDDM)、膵臓は保たれているものの、その他の理由で症状を呈するものが「II型糖尿病」(インスリン非依存型糖尿病, NIDDM)です。猫においてはどちらの型もすべての年齢層でみられますが、6歳を過ぎたころから若干多くなります。比率に関しては「I型:II型=1:4」程度と推定されており、犬の「4:1」とはちょうど真逆の関係になっています。 猫の糖尿病の症状としては以下のようなものが挙げられます。

猫の糖尿病の症状としては以下のようなものが挙げられます。

血糖値に関しては、健康な猫と糖尿病の境界線があいまいで、「糖尿=171~290mg/dl」という広い参照値が適宜用いられているというのが現状です。2017年、オーストラリア・クイーンズランド大学のチームが行った最新調査では、8歳以上の老猫が普通体型の場合、動物病院の診察室に入室したタイミングにおける血糖値が「189mg/dL超」、入室から3~4時間経過してストレスが減ったタイミングにおける血糖値が「116mg/dL超」の場合は糖尿病予備群である可能性が高いとしています。該当する猫には直近の食事時間を調べた上で18~24時間絶食入院させ、空腹時血糖値や耐糖能テストを行った方がよいとも(→詳細)。

過去に行われた別の調査では、「空腹時血糖値が135~151mg/dLの場合、9ヶ月以内に糖尿病を発症する確率が75%」、また耐糖能テスト(空腹時の猫に0.5g/kgのグルコースを静脈投与し、2時間後の血糖値を測定する)に関しては、「中等度の耐糖能不全がある場合、9ヶ月以内に糖尿病発症する確率が38%」といった目安が示されています。しかしこうした血糖値や耐糖能はあくまでも診断を下す際のヒントに過ぎず、総合的な判断は臨床症状と合わせて下されます。

何らかの理由でインスリンの働きが弱まってしまうと、本来細胞の中に入るはずのグルコースが血液中に残ったままになり、血液中の糖濃度が高くなってしまいます。この状態を高血糖(こうけっとう)といい、長期的に続くと体の至る所に障害を引き起こします。

何らかの理由でインスリンの働きが弱まってしまうと、本来細胞の中に入るはずのグルコースが血液中に残ったままになり、血液中の糖濃度が高くなってしまいます。この状態を高血糖(こうけっとう)といい、長期的に続くと体の至る所に障害を引き起こします。膵臓の機能が壊され、インスリンが出なくなることで症状を呈するものが「I型糖尿病」(インスリン依存型糖尿病, IDDM)、膵臓は保たれているものの、その他の理由で症状を呈するものが「II型糖尿病」(インスリン非依存型糖尿病, NIDDM)です。猫においてはどちらの型もすべての年齢層でみられますが、6歳を過ぎたころから若干多くなります。比率に関しては「I型:II型=1:4」程度と推定されており、犬の「4:1」とはちょうど真逆の関係になっています。

猫の糖尿病の症状としては以下のようなものが挙げられます。

猫の糖尿病の症状としては以下のようなものが挙げられます。

猫の糖尿病の主症状

- 水を大量に飲む

- 食べる量が増える

- 体重減少

- おしっこの量や回数が増える

- 腹部がふくれる(肝臓)

- 白内障

- 糖尿病性ケトアシドーシス

血糖値に関しては、健康な猫と糖尿病の境界線があいまいで、「糖尿=171~290mg/dl」という広い参照値が適宜用いられているというのが現状です。2017年、オーストラリア・クイーンズランド大学のチームが行った最新調査では、8歳以上の老猫が普通体型の場合、動物病院の診察室に入室したタイミングにおける血糖値が「189mg/dL超」、入室から3~4時間経過してストレスが減ったタイミングにおける血糖値が「116mg/dL超」の場合は糖尿病予備群である可能性が高いとしています。該当する猫には直近の食事時間を調べた上で18~24時間絶食入院させ、空腹時血糖値や耐糖能テストを行った方がよいとも(→詳細)。

過去に行われた別の調査では、「空腹時血糖値が135~151mg/dLの場合、9ヶ月以内に糖尿病を発症する確率が75%」、また耐糖能テスト(空腹時の猫に0.5g/kgのグルコースを静脈投与し、2時間後の血糖値を測定する)に関しては、「中等度の耐糖能不全がある場合、9ヶ月以内に糖尿病発症する確率が38%」といった目安が示されています。しかしこうした血糖値や耐糖能はあくまでも診断を下す際のヒントに過ぎず、総合的な判断は臨床症状と合わせて下されます。

猫の糖尿病の原因

猫の糖尿病の原因としては、主に以下のようなものが考えられます。猫はストレスを感じると血糖値が上がることがありますが、これは一時的な現象であって糖尿病とは区別します。

猫の糖尿病の主な原因

- 早食い・ドカ食い 早食い・ドカ食いが習慣化していると、食事のたびに大量のインスリンが放出されるようになります。すると、細胞ひとつひとつのインスリンに対する反応が鈍くなり、血糖を取り込む作用が徐々に鈍ります。結果として血中の糖濃度が高いまま保持されるようになり、最終的には糖尿病に発展します。

- 年齢

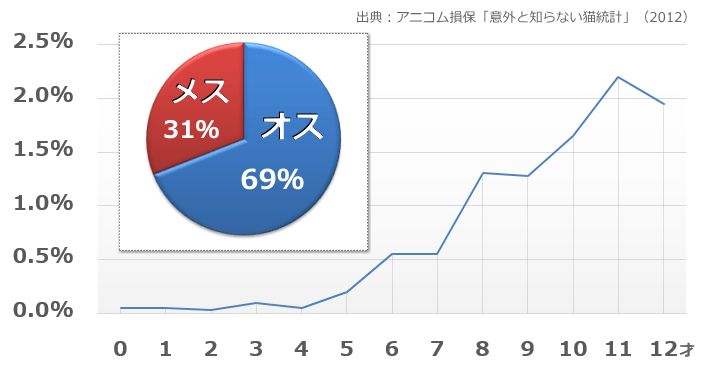

猫の糖尿病は10歳以上の猫に多く発症します。これは基礎代謝(黙っていても消費するエネルギー)の低下により、それまでの食事量がいつのまにか過多状態になったことと関係があるかもしれません。2016年にイギリス国内で行われた大規模な調査によると、猫の年齢が6歳を超えた頃から急激に有病率が高まることが確認されています(→詳細)。また以下は2012年度に「アニコム損保」が行った猫の糖尿病に関する統計データ(PDF)です(→出典)。こちらのデータでもやはり、6歳を境にして急に有病率が高まることが確認できます。ちなみに性別による有病率を比較した場合、オス猫が7割、メス猫が3割と、オスの方がメスを圧倒しているようです。

- 基礎疾患 膵臓に発生した炎症や腫瘍が糖尿病を引き起こすことがあります。その他、猫のインスリン抵抗性(インスリンに対するリアクションの悪さ)を高める可能性がある疾患は、甲状腺機能亢進症、先端肥大症(90%がオス)、クッシング症候群(60%がメス)、腎疾患、肝疾患、心不全、腫瘍などです。

- 投薬 副腎皮質ステロイド、黄体ホルモン、利尿薬、心臓の薬、抗けいれん薬などはインスリンの働きを弱め、糖尿病を引き起こすことがあります。

- 肥満 2016年にイギリス国内で行われた大規模な調査によると、体重が増加するに従って糖尿病の発症率も上昇するという関連性が明らかになっています(→詳細)。具体的には3kg未満の発症率を「1」としたとき、4.0~4.9kgで「3.2倍」、5.0~5.9kgで「5.1倍」、そして8.0kg以上では「20倍」にまで跳ね上がるそうです。この背景には、「肥満による脂肪細胞の慢性的な炎症→アディポカインの増減→インスリン抵抗性の変化→糖尿病」といったメカニズムがあるものと想定されています。ちなみに「アディポカイン」とは脂肪細胞から産生・分泌される生理活性物質の総称です。

- 品種・遺伝 イギリス、ヨーロッパ、オーストラリアで行われた調査ではバーミーズの有病率が高いと報告されています。またスウェーデンで行われた別の調査では、ノルウェージャンフォレストキャットやロシアンブルー、アビシニアンで高く、ペルシャで低いと報告されています。さらに2016年にイギリス国内で行われた大規模な調査によると、バーミーズ(基準の3倍)、ノルウェージャンフォレストキャット(3.5倍)、トンキニーズ(4.1倍)の発症率が高いそうです(→詳細)。こうしたデータから、ある特定品種において糖尿病を発症しやすくなるという事実は確かにあるようです。発症に関する遺伝子はまだ特定されていませんが、肥満猫を対象とした調査では、メラノコルチン4受容体遺伝子における変異(SNP)が糖尿病の発症に関わっているのではないかと推測されています。また猫の糖尿病はほとんどがII型であることから、人間のII型発症メカニズムに関わるおよそ70の遺伝子変異と何らかの共通点があると考えられていますが、詳しい事はまだわかっていません。

猫の糖尿病の治療

猫の糖尿病の治療法としては、主に以下のようなものがあります。なお、猫が糖尿病性ケトアシドーシスを起こしている場合は生命に危険が及びますので、早急に入院して治療を行います。

猫の糖尿病の主な治療法

- インスリンの投与

人工的に生成したインスリンを皮下注射します。獣医師の指示を受けた飼い主が、毎日の日課として行うのが普通です。

インスリンの注射量は、多すぎても少なすぎてもいけません。多すぎると低血糖発作(ていけっとうほっさ)を起こし、意識を失ったりけいれんを起こしたりすることがあり、逆に少なすぎると、血糖値が十分に下がらない状態になって注射した意味が薄れてしまいます。インスリンの適正量は、その日の運動量や摂取カロリーによって左右されますので、獣医師とよく相談の上、決める必要があります。尿糖試験紙 尿中の糖分(尿糖, にょうとう)の度合いを視覚的に知ることのできる試験紙が市販されています。試験紙に尿をかけるか、尿の中に試験紙を浸すと、紙の色が変わります。出てきた色と血糖照合表とを比較し、尿糖の度合いを知るという仕組みです。人間用のものを転用することも可能です。 - 食事療法

食事量が多すぎると、血中に放出される糖分も増えますので、食事の質と量には十分な配慮が必要です。獣医さんとよく相談の上、運動量とあわせて毎日の摂取カロリー数、給餌回数、タイミングなどを設定します。また近年は療法食の一種として糖尿病や肥満に特化したものもありますので、獣医師に相談の上、導入するかどうかを決めます。

糖尿病の療法食 近年は糖尿病を抱えた猫に配慮した栄養設計の療法食も市販されています。特徴としては、糖としての吸収速度が遅い大麦などを使用している点、食物繊維、タンパク質を豊富に含んでいる点、カロリー控えめな点などが挙げられます。通常のフードに比べるとやや割高です。

- 運動療法 ついてしまった余分な脂肪を減らしたり、多すぎる血糖を消費する目的で運動療法が取り入れられることもあります。しかし猫に運動を無理強いすると、ストレスから高血糖を発症することがありますので、加減には気をつけます。インスリン注射と併用している場合は、その日の運動量によって注射量が変動しますので、獣医師とよく相談の上、運動計画を立てます。